物流產品網(ID:products56)原創

作者 | 快言慢說

編輯 | 快言慢說

圖片來源 | 網絡

物流發展的輕資產模式,這個來自于西方的“舶來品”,曾經在中國的大地上紅極一時,不少新創的物流快遞公司以這一模式取得了成功,贏得了掌聲。然而,當世界跨入二十一世紀第二個十年之時,當輕資產模式的發源地——美國也在強調“脫虛入實”之時,重資產模式,漸為政府與企業所重視,物流,也逐漸認識到重資產的重要性,并開始有所行動。

其實,就在當年,輕資產模式大行其道的時候,也有部分物流企業堅守著重資產的邏輯,比如順豐,比如京東。近日轟動全國的,中國物流界最重磅的一次資產并購——京東收購德邦的事件,標志著京東重資產模式的成功。

一、曾經風口下的輕資產模式

輕資產,這個詞來自于麥肯錫公司提出來的“輕資產運營”戰略,其主旨是,最大化利用外部資源完成利潤率偏低的生產環節,自有資源投入利潤率更高的研發和銷售環節,以最低的投入實現股東價值最大化。而輕資產運營模式,是指企業緊緊抓住自己的核心業務,而將非核心業務外包出去。

對于物流來說,核心業務是信息服務、物流解決方案、供應鏈服務等等,對資源整合能力要求高;底部是運輸、倉儲、配送等傳統服務,市場散小且競爭激烈。輕資產物流公司,以前者為主業,后者外包,其實質是企業不占有資源,而以搭建平臺、駕馭資源為基礎。

曾經,互聯網經濟意味著高科技,意味著新的模式,在高科技和新模式的加持之下,就應該具有更高的效率和更高的附加值。

在中國,輕資產運營最成功的范例,莫過于互聯網大佬,從阿里到滴滴到美團,都是以平臺模式(輕資產)大獲成功,平臺經濟風光一時,甚至不少人以此認為自營式的京東模式已終結,阿里巴巴的平臺商業模式將成為普世信仰。

電商企業只著重在于管理好業務數據,管理好物流信息,把配送環節全部外包,才是最明智的作法。比如阿里,壟斷流量,把商品周轉,包括核心的供應鏈和物流配送等領域都轉嫁給物流供應商,阿里靠收服務費就能賺得盆滿缽滿。

當京東自建物流時,馬云有這樣一番評論:做電商千萬不要碰物流,因為自建物流帶來的最大弊端就是員工隊伍會變得極其龐大,成本極高,從而拖累業績。

對于當時中國剛剛起步的現代物流企業來說,榜樣的力量是無窮的,輕資產做到極致的物流大佬羅賓遜成為中國物流創業者的偶像。

羅賓遜,沒有一部卡車的世界物流巨頭,2013年,營收就達到128億美元,并且超過80%收入來自公路貨運,與美國另一公路運輸巨頭——擁有1.3萬輛自有車輛的世能達平起平座,遠遠超越耶路全球等美國傳統公路運輸巨頭。

在一向視為勞動密集型行業的公路貨運行業,羅賓遜將輕資產模式演繹得美輪美奐,在美國公路運輸的紅海中開辟了基于信息化的“輕物流”藍海,以集結優秀的服務資源,給企業提供集成化服務。

對比國外“標桿”,中國物流行業的后發優勢在輕資產模式上發揮的淋漓盡致,在重資產為王的物流行業,掀起了輕資產物流的浪潮。物流平臺公司如雨后春筍般涌了出來,就連海航集團也曾嘗試輕資產物流格局。

輕資產物流模式,其實在我國早就有其萌芽——貨代公司。貨代公司擁有多種業務資源,是在互聯網出現之前的輕資產物流公司。

簡單地說,所謂的“輕資產”,就是搭建一個平臺,讓中小運輸戶、商戶在自己的平臺上做生意,而平臺自己收取傭金或者銷售分成,不承擔任何經營風險,利用輕資產擴張的方式來重構物流生態。

輕資產模式并不投資倉儲設施、運力資源等資產,其著眼于高附加值的輕資產部分,利用信息技術手段整合物流資源、為用戶提供互聯網平臺服務。上面說起的羅賓遜,得益于當時逐漸成熟的信息技術,為其1997年轉型輕資產平臺企業奠定了基礎。

后來,阿里也推出了自己的物流,叫“菜鳥網絡”,其本質也是輕資產型的,這個菜鳥網絡,本質上依然是一個物流平臺。它把國內幾家規模最大的物流公司三通一達整合進來,依托阿里電商平臺上數量巨大的物流包裹需求,將業務分發給各大物流公司。而菜鳥本身只提供物流數據的收集與反饋,坐收提成、傭金、服務費。就是說,電商的阿里和物流的菜鳥都走的是輕資產模式。

在快遞領域,1993年起,三通一達陸續成立,輕資產加盟式的運作模式成為主流;在零擔領域,網絡貨運利用輕資產擴張的方式來重構物流生態,2010年起,也出現了安能物流、卡行天下,福佑,貨拉拉等一批“輕”的物流企業。

輕資產運營更有利于在擴張時期搶抓市場機遇,對于三通一達類的輕資產快遞公司,每年所承接的業務量遠高于京東或順豐,輕資產物流公司在介入供應鏈物流的時候具有低成本,高網絡覆蓋密度的優點。

輕資產公司由于其整體網絡效率及成本偏低,并且網絡廣度及深度均具有優勢,前期的客戶開發速度會相對較快,所以雖然凈利率水平不高,但是迅速增長的業務規模會顯著提升利潤。輕資產將有限的資金用在大規模商務擴張上。

憑心而論,輕資產不等于無資產。輕資產模式的核心競爭力在于資源的快速整合和市場反應速度。輕資產物流企業的發展之路,并不是沒有重心的一味求“輕”,其競爭力正是科技、人才、思路等軟實力上的“重”。

輕資產運營是以價值為驅動的資本戰略,而價值可能是穩固的客群關系、領先的技術,這也是需要大量投入的。

時至今日,輕資產模式還具有非常大的誘惑力,甚至很大程度上影響到了線下的實體企業:一些具有了較高的品牌知名度和成熟的業務管理模式的實體企業,還在嘗試著走“輕資產”的道路。比如三只松鼠,本來就是個簡簡單單的食品加工,還擬走OEM模式。

在國內競爭中落敗的百世,在開拓越南市場時,采取“特許經營”模式,即總部不會大包大攬完全重資產投資,而是讓有錢的小老板承包一個片區,讓小老板做資產投入,對于總部來說是輕資產運作。此舉與以往布局越南的其它物流企業重資產投入的方式不同,能否勝出,現在還不好說。

二、若干堅守者的重資產邏輯

重資產運營,是指企業在建廠房、購設備、購原材料等方面大量資金投入,形成固定資產、固定用途,通過規模經濟獲取效益的運營形態。當然,重資產,試錯的代價很高,進去容易出來難,在重資產上可能要交很多學費。

然而,重資產運營不是簡單的“砸錢”,是在核心業務精準投入必要的固定資產,是以規模效應、網絡效應為核心的資本戰略,形成穩定的營收渠道和企業“護城河”。

物流業本質上是一個重資產的產業,構建核心競爭力必須以資產為依托,加大資產投入力度就是一種戰略性選擇。

重資產企業擴張和轉型雖然速度不及輕資產企業,但大量的固定資產投入本身就可以成為某種資金壁壘,提高潛在競爭對手的準入門檻,一旦完成全國跨區域布局,那么也將展現出企業的核心競爭力所在。重資產運營更有利于在穩定時期鞏固市場份額。

京東就是重資產堅守者之一,京東親自下場,自己承擔經營風險,自己做重資產,讓自己成為“實體”,這不僅是對自身發展的考量,也是有社會責任心的表現。

大家都知道,京東的重資產自建物流的模式選擇,對京東的后來發展起到至關重要的作用,硅谷流行一句話,那就是創始人不可替代,京東物流的重資產之路,源于劉強東的力排眾議,堅持自己決策,并取得了可喜的效果,不僅是京東物流本身,還對京東集團電商等業務起到支撐作用。

當年馬云關于電商不該碰物流的說法得到了很多人的贊同,馬云就斷定京東自建物流商業模式存在巨大問題,將來會成為悲劇。然而,京東憑借其在倉儲以及運輸方面的發展和積累,沉淀了大量的重資產,成就了物流的快捷,是非常必要的一張王牌,構建了階段性的核心競爭力。

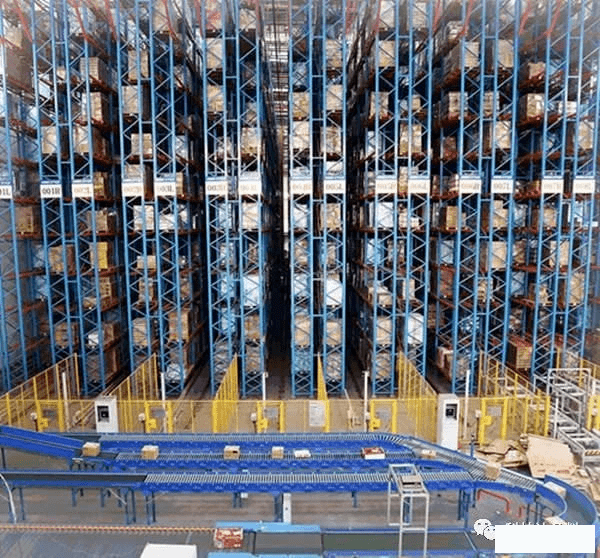

重資產模式,要有不計較一時一事的利潤得失,要著眼于長遠發展,京東一直以來保持低利潤、京東的賬面上,凈利潤數字一直不太好看,而將資金投入到物流倉儲、供應鏈上,截至2021年三季度,京東物流已運營約1300個倉庫,41座亞洲一號智能物流園區,運營的倉儲總面積約2300萬平方米。

龐大的物流體系,讓京東常年保持著40萬以上的員工數量。2021年5月份,京東物流在香港證券交易所掛牌上市,總市值超過2300億港元,證明了電商企業自建物流模式的可行性。

京東的重資產使其擁有強大的物流和供應鏈,實體經濟走得很穩,抗壓能力相對比較強,京東物流憑借履約速度和用戶體驗,甩開沒有自家快遞業務的阿里和拼多多。

未來,物流還將是京東的巨大引擎,京東決心把重資產自營物流業務做到底,近期京東已經完成對有近300億元營收規模的德邦快遞的收購,以彌補京東物流在傳統大件快遞業務上的不足。

京東在物流方面的加碼還有今年2月對達達集團的增持,以及對中國物流資產股權的收購。京東物流CFO馬越說,京東物流會持續保持對并購機會的關注,如果有合適的機會和標的,就會出手。

總之,京東自建物流體系,提供一站式服務,將倉儲建設、運營,末端配送等全物流鏈路完全掌控,每一個動作都自己完成。劉強東認為唯有如此方能最大程度地保障用戶體驗。京東的故事,講的是重,京東的物流,也走的是重資產之路,并且還將持續“重資產化”。

物流行業另一個重資產典范是順豐,順豐控股,73億房屋建筑物、78億飛機,還建了機場,到目前還在不斷投資。

其實,順豐早年也是做加盟制,但后來王衛轉變了公司的發展戰略。2002年,王衛收權成功,順豐順利從加盟制轉為直營制,隨后順豐確立國內高端快遞行業的定位,重資產的運營戰略,讓順豐獲得了可觀的收入。

對于順豐來說,最大的優勢還不在于重,而是重資產背后所隱含的資源,才是其長期占有一哥地位的核心力量。比如,順豐的78架飛機背后所意味著的航線、航權、飛行員、機場中轉場等稀缺資源才是制勝的關鍵所在。而順豐機場的獲建更是讓順豐占據了市場先機,進一步拉大順豐與通達系的差距。

順豐是采取的重資產戰略,但相對于國際快遞巨頭來說,順豐現在還輕的很,還需要加強。重資產的自建模式,讓順豐與京東扛住了新冠疫情這只黑天鵝。

三、物流正步入“重”資產時代

人們說,“得物流者得天下”,然而,怎么得呢?有兩種不同的路徑,一是重資產發展模式,一是輕資產發展模式,哪種好呢?

物流發展的“輕”“重”之辯,牽涉到物流的發展方向,有人說,輕與重,是一種選擇,不是優劣,其實背后牽涉到許多社會原則與價值,不僅僅以經濟角度考慮的。

當前的政策是引導輕向重傾斜,《人民日報》發表評論文章稱,做好“推動數字技術與實體經濟融合發展”,在這篇文章中,點名表揚了京東對實體經濟的貢獻。

互聯網經濟興盛以來,商業領域的人心變得越加浮躁,幾乎所有人都夢想做“輕資產”,以錢生錢,賺快錢、金融化、平臺化。

有人說,輕資產模式是一個品牌、一套模式,吃盡天下小商戶。這一說法,雖然有點絕對,但也不無道理,某種程度上,輕資產模式是把經營風險,經營付出都轉嫁給了大量的中小商戶,在一勞永逸地“抽傭”。

這樣的輕資產的平臺模式,還能鼓勵嗎?顯然不能,在改革開放發展之初,其確實有存在的必要性,但在今天,其弊端逐步顯現,就不應大力引導與推廣。

近些年來,在政策導向上,越來越重視“由虛擬向實體傾斜”。實體不僅僅指線下,網絡也屬于重資產,互聯網企業自身投入到整個經濟的交易環節中,也是重資產模式,是另一種實體,比如騰訊,許多人認為是輕資產模式,其實也是重資產格局,騰訊如果沒有重資產構建服務器,哪有更好的用戶體驗。

如果平臺經濟又快又好,沒風險,投入低還賺錢快,這樣的示范效應導致人人都想搞輕資產搞平臺模式,最終由誰來做實體?當然是數以千萬計的中小個體戶做實體,他們干著苦活累活,他們承擔經營風險賺著最小的利潤,這樣的社會是否公平!能否長久?

股神巴菲特經常說重資產的不好,然而它站在資本的角度上,因為重資產需要不斷更新設備,留給股東的可支配的盈余就少了,甚至完全沒有。

除了政策的導向,企來也向重資產傾斜,這種傾斜,與其說是企業的自覺行動,不如說是企業不得不為之。輕資產或重資產,并不是判斷一個企業好壞的絕對標準,但在現階段下,重資產有其合理性。

絕對不可以說好公司都不需要重資產。當年,輕資產能打造更好競爭力,但是否能持續不斷地提供更高價值就不好說了。重資產本身就是一種壁壘,可以勝過大片的競爭對手。

在物流上,重資產運營的最大優勢就在于運力保障能力和服務質量,重資產物流公司由于具有強資產控制力使其在綜合物流業務上發展更迅速并且規模更大。

中國物流的發展,特別是快遞業,與電商有著千絲萬縷的聯系,如今,電商環境發生巨變,以往京東走自營,阿里走平臺,二者分庭抗禮的局勢被打破, 抖音、快手涌進電商分錢,直播帶來高額收益,都需要物流做出改革,以前的輕資產模式不好走了。

三通一達選擇輕資產運營,然而如今不同程度地都在向重的方向傾斜,比如圓通也在積極努力建設自有機場。

電商,本質上也是物流,隨著流量運營越來越精細,消費升級提速,零售競爭力比得是誰家商品搬運次數少,倉儲運輸時間短,周轉速度快,能否打通配送最后一公里盲區,而且隨著無界零售的到來,消費端的需求越來越個性化,要求物流服務從快的基礎上做到個性化服務比如精準,這些都要基于可控的全流程而非松散的聯盟制,因此,重組產越來越顯出優勢。

輕公司輕資產模式,減輕了電商企業在物流體系建設方面的資金壓力,但對與其合作的第三方依賴度很高,如果第三方的服務出現問題,勢必連累電商企業本身。

對標京東物流,菜鳥也開始重起來,菜鳥搭建的松散物流聯盟,難以滿足對新零售時代下打通智慧物流最后一里路的訴求,阿里也只得效仿曾被自己看輕的京東自營物流模式,自建大物流生態。

2020年,菜鳥在已投入數百億元基礎上,未來5年繼續投入1000億。除了數據技術等領域的研發,主要用于智能倉儲、智能配送、全球超級物流樞紐等核心領域建設,實現中國24小時、全球72小時必達。

馬云在接受彭博社專訪時認為,阿里巴巴在發展到目前的規模后,必須采用重資產策略,大規模投資打造基礎設施。然而,阿里此時才宣布自建智慧物流,不僅落下的海量基礎建設功課要盡快補齊,還有更重要的優質服務要不斷經年累月打磨,折射出馬云當年在自建物流前瞻性不足。

美團,本身也就是個撮合交易的平臺,為什么今天要投入巨資自建配送體系搞重資產運營,不就是因為重資產能創造更大價值、更能占領市場嗎?

國內如此,國外電商也是如此,亞馬遜一開始走的是輕資產模式,但是隨著業務的發展,為了更好的客戶體驗,開始逐漸的朝重資產的模式轉變。

亞馬遜成立之初采用輕資產模式,將物流交給了聯邦、UPS兩個快遞公司,當時確實幫助亞馬遜順利降低了經營風險。隨著亞馬遜業務量的爆發式增長,這一物流形式也暴露了弊端,此后,亞馬遜自建物流,開始朝重資產模式發展。截止到2019年為止,亞馬遜已經在密西西比河成立2個運輸樞紐,并不斷地去采購飛機、并且自建最后一公里配送體系。

總之,在今天的中國,物流業已經步入重資產發展道路,一方面是因為政策的導向,另一方面是因為環境的改變,不論那個企業,都自覺,或者不自覺地朝重資產模式的路上走去。

新時代鞋服物流與供應鏈面臨的變革和挑戰03月07日 20:38

點贊:這個雙11,物流大佬一起做了這件事11月22日 21:43

物流管理機構及政策分布概覽12月04日 14:10

盤點:2017中國零售業十大事件12月12日 13:57

2017年中國零售電商十大熱點事件點評12月28日 09:58