對國內產業鏈外遷東南亞的討論幾乎是年經貼,最近因為越南出口超過深圳,以及李嘉誠投資越南,又火了一把。今天,我也對這些問題談點自己的淺見。

強調一下,本文所說的“產業外遷”的產業,全部指代勞動密集型產業,不包括芯片半導體新能源等高端供應鏈。

對產業鏈外遷,我主要3個觀點:

1.國內勞動密集型(或者說所謂的“中低端”)產業外遷東南亞是必然的,不同行業不同早晚的問題;

2.富裕的東南亞比貧窮的東南亞對中國更有利;

3.產業升級與星辰大海,需要的不僅僅是物理上的努力,還有觀念革新。

開始正文前,先跟大家分享一個我身邊的故事。

我一個廣東朋友,家在汕頭,他老爸20年前就在汕頭附近開箱包工廠,主要賣到美國。后來工人越來越難招且貴,所以大概在三四年前把工廠從汕頭搬到柬埔寨。這兩年賺到盆滿缽滿,就是2021年下半年開始被海運吃掉了不少利潤。

如果你是一個類似的廣東箱包老板,早年靠本地工廠發大財,后來人工越來越貴逐漸賺不到錢。你會選擇怎么辦?請大家代入這個具體情景去想(而不要站在上帝視角下大棋),這是一個貫穿全文、生動理解產業外流問題的隱喻。

勞動密集型產業外遷東南亞是必然的

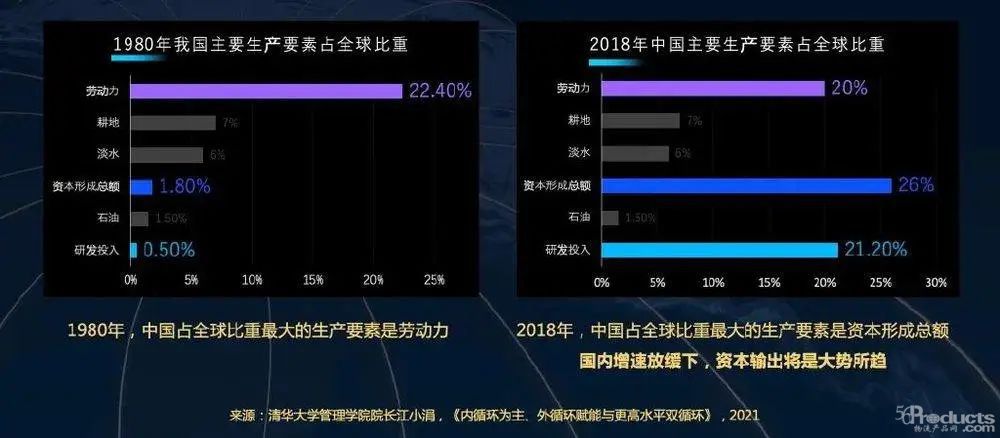

必然的原因可以分兩方面去講,宏觀和微觀。宏觀方面先看這張圖:

1980~2018年,我國的主要生產要素占全球比重的結構發生了巨大變化。1980年,勞動力占比遠超其他要素。所以以勞動密集型產業作為改開切入點,不僅是必然的,也是唯一的選擇。

而在2018年,我國最具優勢的要素稟賦已經變成了資本和研發,勞動力占比甚至還有所下降,不過仍然較高。這個宏觀圖景能映射到中微觀層面的很多現象:比如我國一方面在互聯網和數字能源這些重資本重技術的行業全球領先,但與此同時仍有大量勞動密集型產業。

更重要的是,既然資本和技術才是目前我國最大優勢,那未來的發展最優策略就不再是堆人頭,而是靠資本(去買買買投投投)或者靠技術(去提高生產率)。所以勞動密集型產業占比逐漸縮小、乃至退出歷史舞臺是必然的。那這些產業去哪兒呢?如果不是被機器徹底消滅,那就是去東南亞。

當然,不同行業外遷的節奏與速度不同。SKU種類越多、上下游配套越復雜的行業,外遷越慢,反之就越快。比如服裝箱包就可以很快,LED燈就比較慢。

但慢不代表不會走,國內勞動力價格與環保要求是推力,RCEP(區域內零關稅,大幅減少中間制成品貿易成本)以及東南亞各國自身的經濟民族主義(政府支持政策)是拉力,遷移只是時間問題。

這是外遷的宏觀原因,講微觀原因時我們還是先回到開頭那個問題:如果你是一個被昂貴的勞動力價格利潤越來越薄的箱包小老板,你會怎么做?

常規操作有三種:

1.減少招人,改用機器。這在宏觀上叫“勞動生產率提升”,對應前圖所展現的資本和技術要素稟賦(畢竟你得先有錢買機器)。工人失業。

2.把廠關了不干了。工人也失業。

3.找門路把廠建到東南亞。工人還是失業。

要讓工人不失業的辦法只有一種:忍著微利甚至虧損堅持把廠開下去。

但老板不是圣人,換你當老板你愿意嗎?既不愿意,那就只能有人補貼老板讓他把箱包廠留在廣東。但這個補貼的費用你愿意掏嗎?恐怕沒人愿意掏。那理論上只有政府掏,可政府為什么要把原本可以用來投芯片半導體新能源的錢補貼給箱包工廠?說好的產業升級呢?

代入微觀視角后,就會發現把勞動密集型產業強行留在國內,比從宏觀邏輯上體現的更不可行。所以勞動密集型產業縮水是必然的,這些“縮水”里有的意味著消失,有的意味著外流。外流的首選,就是東南亞。

有人說東南亞產業鏈不健全,中國企業不會去。宏觀上看,80~90年代的中國產業鏈健全么?但外資為什么還會來?微觀上看,對制造業小老板來說,正是這種有點苗頭但又不太成熟的時刻,才是真的套利機會窗口。如果什么都齊備了,那只會是新一輪內卷的開始。

富裕的東南亞比貧窮的東南亞對中國更有利

對國內產業鏈外遷東南亞的擔憂,大部分圍繞在本土制造業工人失業上。但如果換個視角,從中長期來看,因承接中國產業鏈而變得更富裕的東南亞,比一個貧窮的東南亞,對中國更有利。因為“富裕”意味著購買力,購買力意味著中國的商品和服務除了歐美,有了新的市場。

還是代入微觀視角。目前做跨境電商的朋友,做平臺的話大部分還是首選亞馬遜。一方面是亞馬遜平臺更成熟,另一方面是亞馬遜主要覆蓋的歐美市場客單價高。雖然這兩年做Shopee(主要輻射東南亞市場的電商平臺)的人也在變多,但Shopee客單價不高是個事實,原因很簡單,東南亞人沒那么有錢。

但試想一下,假如10~20年后,中國實現產業升級,賣的都是利潤率更高的產品和服務,因承接中國產業轉移而變得更富裕的東南亞消費者,也能消化得了這些高端產品和服務。

或者更微觀地說,那時的跨境賣家賣的不再是依托供應鏈優勢的3C和服裝,而是一個個“中國版iPhone”、“中國版Channel”,靠研發和品牌賺東南亞人的錢。不僅客單價有了,物流倉儲成本也更低,這不香嗎?

更進一步,就連供應鏈都可以不在國內——中國設計,東南亞窮國生產,東南亞富國消費;甚至中國設計,非洲生產,東南亞消費。讓中國像現在的老美一樣吃掉產業鏈上最賺錢的部分,難道不比現在苦哈哈靠供應鏈的性價比掙錢好?

有人或許會說,老美不會允許咱們這樣的。但諷刺的是,我常常感到不僅老美不允許,就連咱們自己人都不允許——“不再世世代代給歐美人做衣服做鞋子”的根本辦法,是國內根本沒有做衣服做鞋子的人,而不是即便這些產業已經賺不到什么錢甚至已失去經濟性(且這些產業本身也無關國家安全)的情況下,還硬要把它們圈在國內。

以上只是商品貿易視角,服務貿易同樣如此。如果東南亞人變得更有錢,中國電視劇可以更多賣到東南亞,東南亞人也會更多來中國旅游/消費——就像中國在過去20年的迅速崛起期進口了更多的外國產品,給美日歐等等帶來了更多旅游收入一樣。

不過,上述種種出現的前提,是在東南亞變得更加富裕的同時,我國的產品、文創與自然環境都在不斷變得更好。我對此并不懷疑。所以,中國的產業升級與向東南亞的產業外遷,是一個硬幣的兩面。中國與東南亞的同步迭代,不僅不是零和博弈,反而會讓整個亞洲都變得更好。從地緣政治上講,這也讓東南亞與中國交惡的機會成本更大,這在G2時代尤為重要。

總而言之,一個富裕的東南亞,比貧窮的東南亞,在中長期對中國更有利。

產業升級與星辰大海,還需要觀念更新

當下輿論中對國內產業鏈外流的焦慮,本質上是因為我國目前處于一個十分尷尬的產業發展階段:高端產業爬坡尚未完成,中低端產業又被新興市場偷塔,進退失據的風險增加,非常難辦。

但除了產業發展中的真實困境外,我認為這些焦慮背后還有一些思維執念。比如“全產業鏈安全論”,以及“出口立國”。

所謂“全產業鏈安全論”,就是認為一國只有掌握了全產業鏈,國家安全才能高枕無憂。但這個觀點存在三個問題:

1.全產業鏈缺乏經濟性。最直接地,讓一個能把航母當餃子下的國家同時保留大量勞動密集型服裝廠是劃不來的。但與后面兩個相比,這個已經最不重要了。

2.全產業鏈未必安全。掌握了全產業鏈,理論上可以不與外界打交道,或者只打很少的交道,實際上處于一種準脫鉤狀態。這意味著對抗加劇后,外界下重手時需要考慮的機會成本更小,反而會刺激對抗升級以及更重的手段出現——美國搞朝鮮就比搞俄羅斯更敢放開手。

3.全產業鏈,尤其是希望樣樣頂尖的全產業鏈,甚至意味著更不安全。這點或許會引起爭議,國務院發展研究中心的劉培林在《現代化新征程中的新挑戰和新問題》有個觀點:從博弈論角度,如果一國想發展出足以卡全世界脖子的全產業鏈,那么其他國家為了防止未來被該國卡脖子,只會聯合起來在該國發展成功之前卡該國脖子,使該國產業升級走向失敗。

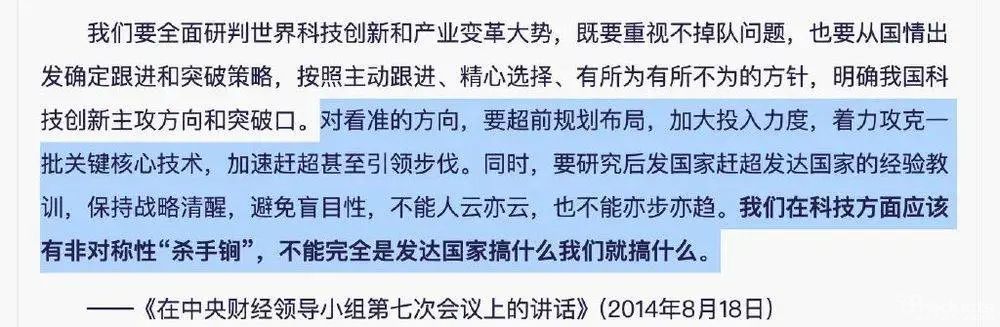

那么更合適的產業鏈安全觀是什么呢?掌握某些殺手锏技術,全球頂尖,非我不可,隨時可以借此卡別人脖子。如果把均勢理論搬到國際產業競爭中,就是互相卡脖子的世界,才是更穩定的世界。

“全產業鏈安全論”之外,“出口立國”,更是一個根深蒂固的思維慣性。這種慣性基于過去40年我國經濟的成功實踐,但也暗含一個問題:我國為什么從改開早期至今都如此重視出口?一個關鍵原因是國內生產的供給無法被國內的需求消化(購買力不夠),這在越早期越明顯,所以只能借助歐美買家完成供需循環。

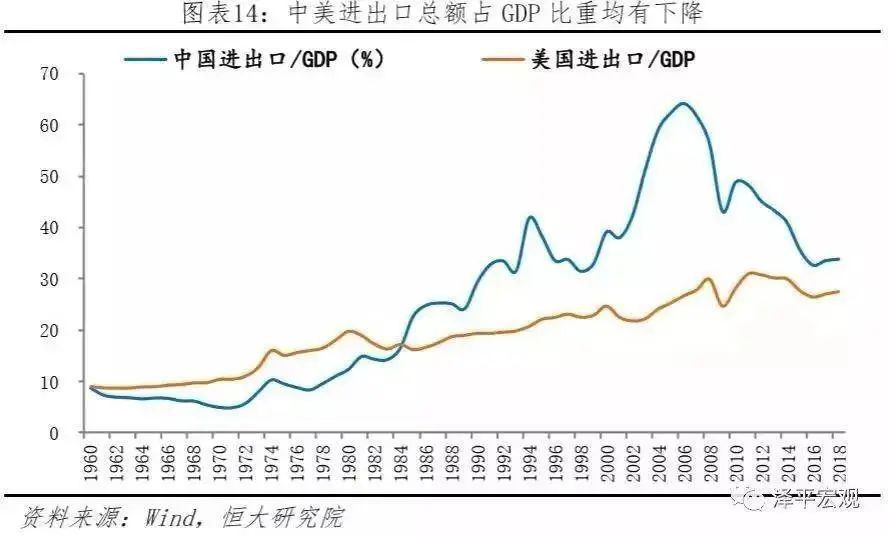

換言之,出口本身不是目的,供需之間的正常循環才是。如果國內購買力足夠強,強到國內的需求能消化國內的供給,那出口的重要性也會大大降低。實際上,我國出口占GDP的比在2008年以后已經大幅降低。

但在把出口本身作為目的的觀念影響下,東南亞的崛起會被認為是給我國增添了眾多出口競爭對手,自然會焦慮。

其實,未來我國若要成為更有影響力的世界大國,一定會從出口大國向進口大國轉變。黃奇帆在《新時代國際貿易新格局、新特征以及“三零”原則為基礎的FTA發展趨勢》里對此有很精辟的論述,概括為三點:

1.進口大國意味著市場容量大,足以牽動世界;

2.進口大國往往是國際貿易的定價者;

3.進口大國要么是自己有大量外儲,要么本幣就是世界貨幣。

第三點很有意思。既然人民幣要努力成為世界貨幣,那么其他國家總得多持有些人民幣吧?如何持有呢?要么是中國增加對外人民幣投資和貸款;要么多進口,多增加議價權,條件成熟時直接用人民幣結算,讓對手方囤更多人民幣……無論如何,“出口立國”,一昧追求貿易盈余,并不是中國經濟的未來。

目前,市面上經常出現一些“目標”和“觀念”上的自相矛盾。比如目標上是希望“不再給歐美人世世代代做衣服做鞋子”,但在觀念上卻認為“中國必須有人世世代代做衣服做鞋子”;比如目標上希望人民幣成為世界貨幣,但在觀念上卻希望靠出口把人民幣都囤在家里;比如目標上希望做品牌做溢價,但在觀念上又看不起說故事的人文學科,仿佛只有上手苦干或者飆出硬核數據才叫踏實……

仿佛是,一個已經在2樓的人明明可以向3樓爬,也實際上打算向3樓爬,可身子卻不聽使喚地往2樓甚至1樓扭。中國早已不是40年前那個中國,甚至已經不是10年前那個中國,但很多人只是用簡單粗暴的“強/弱”來理解這些變化,對真正的結構性的變遷卻并沒有感知。

當然,說了這么多后,可能還是會有朋友覺得我站著說話不腰疼,還是沒回答國內產業外遷東南亞后的失業問題。老實說,我確實不知道該怎么辦。但我同樣也不知道開頭那個問題怎么辦——如果你是老板,你會寧愿自己虧錢,但為了保住中低端制造業的工人,而繼續做么?

新時代鞋服物流與供應鏈面臨的變革和挑戰03月07日 20:38

點贊:這個雙11,物流大佬一起做了這件事11月22日 21:43

物流管理機構及政策分布概覽12月04日 14:10

盤點:2017中國零售業十大事件12月12日 13:57

2017年中國零售電商十大熱點事件點評12月28日 09:58