很多因素,例如組織結構、信息渠道、地域分布、行業特征等,都影響到供應鏈的有效運作。但是,最根深蒂固的影響因素當屬“牛鞭效應”。

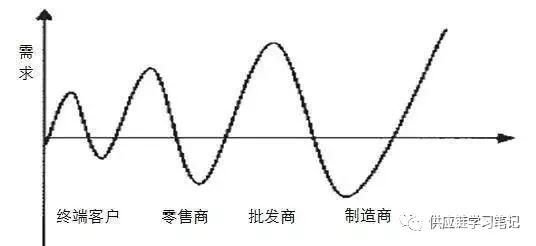

牛鞭效應是關于在一條供應鏈中,消費市場需求的微小變化如何被一級級放大到制造商、一級供應商、次級供應商等的現象。例如計算機市場需求預測輕微增長2%,轉化到戴爾(制造商)時可能成了5%,傳遞到英特爾(一級供應商)時則可能是10%,而到了為英特爾生產制造設備的設備商(次級供應商)時則可能變為20%。簡言之,越是處于供應鏈的后端,需求變化幅度越大。需求變化轉化為庫存水平,相應地,庫存變化呈類似模式。

1991——2001年北美半導體行業整體庫存量的變化趨勢,這是個兩級供應鏈:芯片制造是需求方,設備制造是供應商(芯片制造商用設備制造商生產的設備來加工芯片)。不難看出,供應鏈末端的設備制造行業的庫存變化幅度遠大于芯片制造行業,而單個企業的變化幅度則更大。

牛鞭效應導致對市場變化的過激反應。當市場需求增加時,整個供應鏈的產能增加幅度超過市場需求增加幅度,超出部分則以庫存形式積壓在供應鏈的各個節點。一旦需求放緩或負增長,大量資金和產品將以庫存形式積壓,導致整個供應鏈資金周轉不良,影響供應鏈的良好運作,甚至導致企業倒閉,尤其是處于供應鏈末端的小企業。以思科為例,2000年前后網絡經濟泡沫破滅,直接導致注銷二十多億美元的庫存。以半導體設備制造行業而言,2000年前后經濟泡沫后的大量庫存,直到2002年各大公司才處理完注銷幾千萬美元的過期庫存。對眾多的一級、次級供應商而言,這則意味著很長時間沒有新訂單,沒有新的營業收入,無法維持運營。結果是大批供應商處于崩潰邊緣,大幅裁員,甚至難逃破產厄運。

對市場的響應速度而言,牛鞭效應表明,越是處于供應鏈后端,企業響應速度越慢(也因為其響應幅度最大)。其結果是,當市場需求增加的時候,供應商往往無法支持制造商;而當市場需求放緩時,供應商則往往繼續過量生產,造成庫存積壓。由于牛鞭效應,伴隨著過量生產的是整個供應鏈的生產能力過度膨脹。一旦經濟不景氣,整個供應鏈被迫大幅削減人員,關、停、并、轉設備。

以一個半導體設備公司為例,到2003年,人員從2000年高峰期的5000余人縮減到2200人左右,總部的生產廠房、辦公場所從8個縮減為4個。公司的供應商則經歷了更加劇烈的苦難歷程,大多數供應商的人員減半,營業額只有高峰期的三分之一,設備產能利用率只有30%左右。對整個宏觀經濟而言,牛鞭效應可以解釋為什么有些行業比另一些行業提前衰退,或滯后復蘇。對于半導體行業而言,供應鏈前端的芯片制造業先于后端的設備制造業衰退;而后者則滯后于前者復蘇。而對于單個企業而言,當經濟復蘇的時候,不但要動員自身的生產能力,更重要的是動員各級供應商。這是因為由于牛鞭效應,后端供應商往往受到更多的經濟影響,面臨更大的財務壓力,從而更難也更不情愿擴張生產能力。在行業騰飛、經濟景氣時,往往由于后端供應商沒法及時擴張產能而影響整個供應鏈的銷售業績。

鑒于其重大影響,多年來學術界和工業界都在積極研究牛鞭效應。根據斯坦福大學的李效良教授(Hau Lee)及其同事的研究,牛鞭效應有四大成因。

一、多重需求預測

當處于不同供應鏈位置的企業預測需求時,都會包括一定的安全庫存,以對付變化莫測的市場需求和可能的供應商供貨中斷。當供貨周期較長時,這種安全庫存的數量將會非常顯著。例如,一家美國計算機制造商預測到某型號計算機的市場需求是10萬臺,但可能向中國的供應商下11萬臺的零件訂單;同理,中國計算機零件生產商可能向其供應商定購12萬臺的原材料。以此類推,供應鏈各節點庫存將逐級放大。此外,有些預測方法也會系統地扭曲需求。以移動平均法為例,前3個月的趨勢是每月遞增10%,那第4個月的預測也將在前3月的平均值上遞增10%。但市場增長不是無限的,總有一天實際需求會降低,這差額就成了多余庫存。如果供應鏈各個企業采用同樣的預測方法,并且根據上級客戶的預測需求來更新預測,這種系統性的放大就會非常明顯。

二、批量生產/訂購

為了達到生產、運輸上的規模效應,廠家往往批量生產或購貨,以積壓一定庫存為代價換取較高的生產效率和較低成本。在市場需求減緩或產品升級換代時,代價往往巨大,導致庫存積壓、庫存品過期,或二者兼具。例如筆者所管理的一家加工設備機箱的小供應商,直到宣布關門停業數月后還沒有用掉生產積壓下的數種機箱,主要是因為大批量生產。

三、價格浮動和促銷

廠家為促銷往往會推出各種促銷措施,其結果是買方大批量買進而導致部分積壓,在零售業尤為顯著。這使市場需求更加不規則、人為加劇需求變化幅度,嚴重影響整個供應鏈的正常運作。研究表明,價格浮動和促銷只能把未來的需求提前,到頭來整個供應鏈很難從中獲利。當然,在“活在眼下”的企業績效評估體系驅動下,職業經理人有種種動機做這些看上去不合理的事。

四、理性預期

如果某種產品的需求大于供給,且這種情況可能持續一段時間,廠家給供應商的訂單可能大于其實際需求,以期供應商能多分配一些產品給它,但同時也傳遞了虛假需求信息,導致供應商錯誤地解讀市場需求,從而過量生產。隨著市場供需漸趨平衡,有些訂單會消失或被取消,導致供應商多余庫存,也使供應商更難判斷需求趨勢。等到供應商搞清實際需求已經為時過晚,成為又一個“計劃跟不上變化”。這種現象在2000年前后的電子行業有著充分體現,整條供應鏈都深受其害,積壓了大量庫存和生產能力,前面提到的思科就是一個典型例子。2005、2006年前后全球原材料短缺,大家拼命多下訂單,希望冶煉廠能多分配些產能,客觀上造成了冶煉廠產能的過度膨脹。2009年第二季度后部分電子產品短缺,造成市場上類似的過激反應,掀起新一輪的產能、庫存膨脹。

上述種種成因,除了批量生產與生產模式有關外,別的大都可以通過供應鏈范圍的信息共享和組織協調來減輕影響。

上下游企業之間培養信任并加大非核心保密信息的交流和共享,通過信息交流代替實物的庫存,避免多重預測,減少信息的人為扭曲;在價格政策上,制造商應謹慎使用價格促銷,并盡量與零售商實行“天天低價”;在理性預期上,供應商應以歷史需求為基礎分配產品,從而避免用戶單位虛報需求;在生產方式上,供應商應采用精益生產,使達到最佳經濟生產批量的數量減小,從而減少供應鏈庫存,提高對市場需求變化的響應速度。但不管如何努力,在不完美的現實世界里,牛鞭效應根深蒂固,可以控制,但不可能完全消除。

新時代鞋服物流與供應鏈面臨的變革和挑戰03月07日 20:38

點贊:這個雙11,物流大佬一起做了這件事11月22日 21:43

物流管理機構及政策分布概覽12月04日 14:10

盤點:2017中國零售業十大事件12月12日 13:57

2017年中國零售電商十大熱點事件點評12月28日 09:58